Pour la quatrième partie de la série, Carl Pépin raconte l’histoire de la bataille de Mont-Sorrel in 1916.

Image: ‘Emplacement of two forward guns in Sanctuary Wood [Belgium], captured by Germans and recaptured by Canadians. July, 1916.’, Dept. of National Defence/ Bibliothèque et archives Canada/ PA-000094

En Belgique

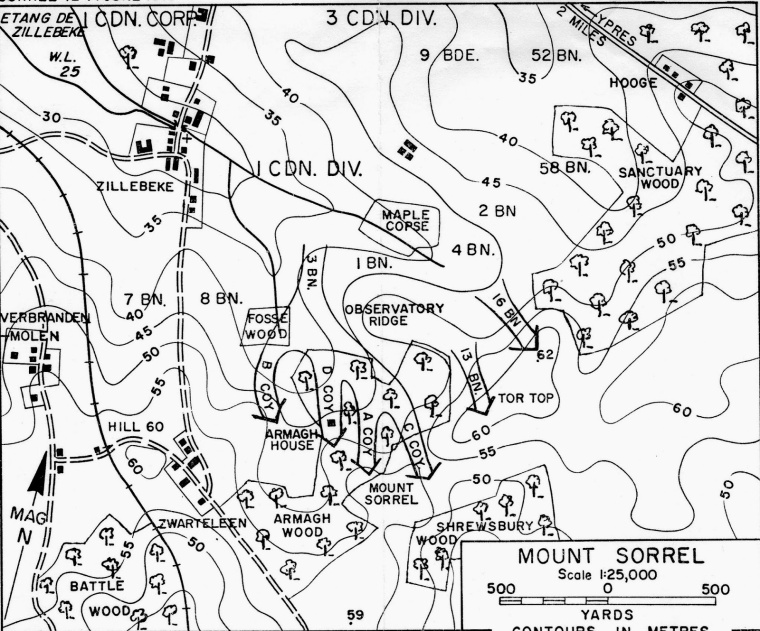

Au printemps de 1916, le corps canadien occupe la portion sud-est du saillant d’Ypres en Belgique. Le front à couvrir s’étend de Saint-Éloi au sud jusqu’à quelques centaines de mètres au nord de Hooge, ce qui correspond à une étendue d’environ huit kilomètres. Le nouveau commandant du corps, le lieutenant-général Julian Byng, n’a pas eu à attendre bien longtemps avant de livrer sa première bataille avec les Canadiens. Lorsque le choc survient, celui-ci s’abat sur la plus récente des divisions arrivées en ligne – la 3e – commandée par le major-général Malcolm Mercer.

Au matin du 2 juin, la canonnade allemande, qui dure depuis 24 heures, prend une intensité soudaine, au point où des contemporains ont cru qu’il s’agissait du bombardement le plus fort jamais expérimenté auparavant par des soldats canadiens. Le front de la 3e division au sud-est d’Ypres se trouve progressivement enveloppé dans un immense nuage de poussière, avec des troncs d’arbres qui volent en éclat, balançant par le fait même de vastes quantités d’équipements et de cadavres dans les airs.

Après plusieurs heures d’enfer sous ce bombardement, les Allemands se lancent à l’assaut. Ils concentrent leur offensive sur une étendue partant du Mont Sorrel jusqu’à quelques centaines de mètres vers un piton surnommé la cote 62, où deux bataillons de la 8e brigade et une compagnie du Princess Patricia’s Canadian Light Infantry sont en ligne.

Image: “Mount Sorrel”, carte, Bibliothèque et archives Canada.

La bataille

Le bombardement allemand pulvérise le système défensif des Canadiens et, pour compliquer davantage cette situation confuse, le commandant de la 3e division – Mercer – et celui de sa 8e brigade – le brigadier-général Victor Williams – sont introuvables au cours de cette phase critique du début de l’assaut. Il y a d’ailleurs quelques délais avant que ce fait ne soit confirmé au commandant du corps, qui ordonne au commandant de l’artillerie divisionnaire – le brigadier-général Edward Hoare-Nairne – de prendre temporairement le commandement de la division en attendant de retrouver les généraux Mercer et Williams.

En fait, l’absence du major-général Mercer s’explique parce qu’il a été tué quelque temps auparavant par un éclat d’obus. Quant au brigadier-général Williams, il a été grièvement blessé par une explosion d’obus et fait prisonnier. D’ailleurs, le major-général Mercer est le plus haut gradé canadien à avoir trouvé la mort au front. Les premières phases de l’assaut ont vu la capture par les Allemands de points stratégiques au sud-est d’Ypres, comme le Mont Sorrel, de même que les cotes 61 et 62. Une contre-attaque menée par la 1ère division canadienne le lendemain 3 juin échoue, notamment en raison du manque de préparation.

Les Allemands reprennent l’offensive le 6 et parviennent à prendre Hooge, notamment après qu’ils aient fait exploser quatre mines sous les tranchées canadiennes. Ce gain est d’une importance mineure dans l’esprit du commandant Byng, qui est davantage préoccupé à reprendre les trois collines perdues un peu plus au sud de Hooge. Ces collines sont peu élevées, mais elles revêtent une importance stratégique capitale dans la région, étant donné que la vaste partie du terrain au sud-est d’Ypres est plat et qu’il faut profiter de toutes positions le moindrement élevées.

La tâche de reprendre les collines revient à la 1ère division du major-général Arthur Currie et, cette fois, il dispose de temps et de moyens pour se préparer. Sa planification minutieuse de la bataille deviendra sa marque de commerce dans les futures opérations qu’il sera appelé à diriger. Il deviendra l’un des meilleurs commandants des forces britanniques du front Ouest. Currie portait une attention particulière à la préparation du tir d’artillerie et il mettait aussi l’emphase sur la coordination entre l’infanterie et l’artillerie.

Dans le but de brouiller les cartes sur ses intentions, Currie fait bombarder, entre le 9 et le 12 juin, les positions allemandes par quatre tirs intenses d’une durée de 30 minutes chacun en des points différents. Le véritable assaut de la 1ère division débute à 1h30 le 12 juin, sous une pluie battante et à la suite d’un autre bombardement encore plus massif et méthodique d’une durée de dix heures. Toutes les positions allemandes entre la colline 60 et le bois du Sanctuaire subissent ce barrage.

Dans ce contexte, Currie doit composer avec un épineux problème d’effectifs. Les pertes importantes occasionnées par la contre-attaque ratée de la 1ère division quelques jours auparavant ont contraint le général à réorganiser temporairement ses bataillons pour les rendre opérationnels. En dépit de ce brassage de dernière minute des effectifs, l’assaut du 12 juin se déroule rondement et ne dure qu’une heure. On en déduit, côté canadien, que les Allemands ont été pris par surprise, car ils n’offrent que peu de résistance. Les hommes de Currie sont parvenus à reprendre les collines et quelque 200 prisonniers. Deux jours plus tard, le 14, les Allemands y vont d’un nouvel assaut contre les collines, mais ils échouent. Le front finit par se stabiliser, laissant une distance relativement courte d’environ 150 mètres entre les positions canadiennes et allemandes.

Bilan de la bataille : des changements s’imposent

Les pertes canadiennes du 2 au 14 juin 1916 s’élèvent approximativement à 8 400 hommes. Ce sont essentiellement les 1ère et 3e divisions qui ont fait les frais de la bataille, la 2e ayant été atteinte un peu moins durement. De ce nombre, un peu plus de 1 100 soldats sont tués et 2 000 sont portés disparus.

Cependant, les soldats canadiens ne quittent pas immédiatement le saillant d’Ypres à la suite de la bataille du Mont Sorrel. Ils y resteront jusqu’en septembre, avant que le corps ne soit transféré en France, dans la région de la Somme en Picardie. Suite à la mort du major-général Mercer, un problème de taille se présente au lieutenant-général Byng : qui assumera le commandement de la 3e division ?

Logiquement, le poste devrait revenir à un officier subalterne proche de Mercer dans la hiérarchie militaire, ou du moins à un officier supérieur – canadien ou britannique – en dehors de l’organisation et dont la compétence est attestée. Or, Byng reçoit un télégramme du ministre canadien de la Milice Sam Hughes qui lui demande de promouvoir son fils Garnet. Ce dernier commande alors la 1ère brigade (1ère division) et sa performance à ce poste n’est guère satisfaisante. Cependant, le ministre Hughes se met dans tous ses états lorsqu’il apprend que Byng promeut le commandant de la 2e brigade (1ère division) – Louis Lipsett – comme nouveau commandant de la 3e division. Qui plus est, au grand dam de Hughes père, Lipsett est un Britannique et un soldat de carrière. Il conservera ce poste jusqu’à sa mort au combat en octobre 1918. Rappelons que Byng avait refusé la candidature de Garnet Hughes, qu’il jugeait tout simplement inapte à occuper ce poste. Ajoutons comme hypothèse que Byng a probablement été informé de la piètre performance de Garnet lors de la bataille de Saint-Julien (Ypres) un an auparavant.

Refusant d’en démordre, Sam Hughes envoie à Byng une lettre officielle de protestation en août 1916, mais le plaidoyer du ministre ne fait pas changer d’avis le commandant du corps. Précisions que Byng n’a personnellement rien contre Garnet Hughes, mais cet officier canadien n’a probablement pas les critères requis par le commandant du corps pour occuper les tâches inhérentes au commandement divisionnaire.

Notons également que l’arrivée de Byng à la tête du corps canadien, à la fin du printemps de 1916, marque assurément un changement de dynamique. Byng exerce un leadership efficace et traîne une impressionnante feuille de route sur les champs de bataille depuis 1914. Sa bonne gestion de la bataille du Mont Sorrel, son premier test à titre de commandant du corps canadien, lui confère une influence renouvelée et augmentée. En clair, il est en mesure de bloquer politiquement le puissant ministre Hughes.

Outre son refus de promouvoir Hughes fils, Byng saisit l’opportunité pour débarrasser ses troupes de l’inefficace carabine Ross, au plus grand déplaisir de Hughes père, mais à la plus grande joie des soldats au front. Byng fait de même en remplaçant la défaillante mitrailleuse Colt – aussi imposée aux soldats par le ministre Hughes – par les mitrailleuses britanniques Vickers et Lewis à l’été de 1916.

La 4e division et la route vers la Somme

La relative période de tranquillité qui suit la fin de la bataille du Mont Sorrel et le début de celle sur la Somme – de juillet à novembre – a vu de grands changements dans le corps canadien, notamment avec la modernisation de certains équipements et de l’arrivée massive de renforts. Une 4e division d’infanterie venait se greffer au corps.

À son tour, cette nouvelle division est levée dans un contexte qui lui est propre. Rappelons qu’en septembre 1915, il y a officiellement 88 bataillons d’infanterie canadiens. Le War Office – ministère de la Guerre – britannique demande à l’époque au gouvernement du Canada s’il consent à fournir 12 bataillons supplémentaires pour servir en Égypte, dans le théâtre des opérations du front mésopotamien.

Ces nouveaux bataillons devaient normalement s’ajouter à la 3e division alors en constitution à la fin de 1915, quitte à utiliser des forces de celle-ci pour le service en Égypte. Cependant, les autorités canadiennes ont d’emblée accepté une recommandation du lieutenant-général Edwin Alderson qui a plutôt suggéré de maintenir le corps canadien à trois divisions et d’utiliser les effectifs excédents comme renforts. En d’autres termes, on oublie l’Égypte. Tout le monde va en Europe et le War Office accepte à son tour cette recommandation.

Toutefois, le nombre élevé de volontaires qui se sont enrôlés depuis le début des hostilités fait en sorte qu’on ne manque pas de soldats à la fin de 1915. La conséquence directe de cette situation est qu’on décide finalement d’envoyer cette 4e division au front. Celle-ci commence à s’assembler en Angleterre à la fin de novembre 1915 et elle est initialement sous les ordres du brigadier-général Lord Brooke, l’ancien commandant britannique de la 4e brigade canadienne au front.

Les unités de la 4e division sont concentrées à Bramshott (Angleterre) où elles poursuivent leur entraînement intensif. C’est finalement le major-général David Watson, un Canadien, qui assumera le commandement de la division jusqu’à la fin de la guerre. À l’instar des 2e et 3e divisions, la 4e ne dispose pas de sa propre artillerie. Le temps de s’équiper, les Britanniques fournissent les canons.

La 4e division rejoint donc le corps canadien en France en août 1916, juste à temps pour participer à la bataille de la Somme, prochaine épreuve qui attend les Canadiens.